-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

雷文晴骜,《相机》,2019年。喷墨打印,80 × 100厘米。图片由艺术家提供。

-

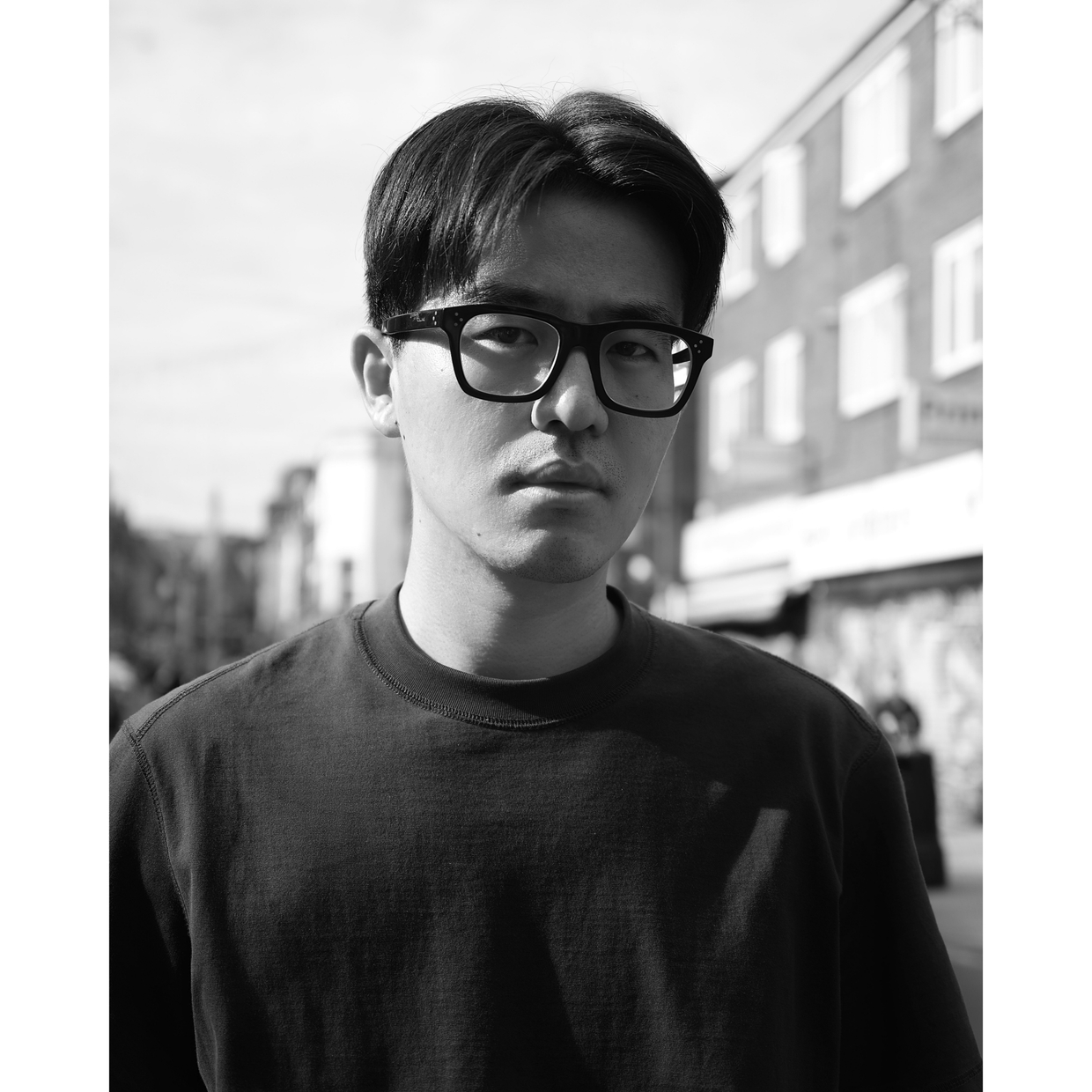

杨博炜,《梦的集合,一个关于身份的讨论,中国》,2020年。艺术微喷,55 × 44厘米。图片由艺术家提供。

-

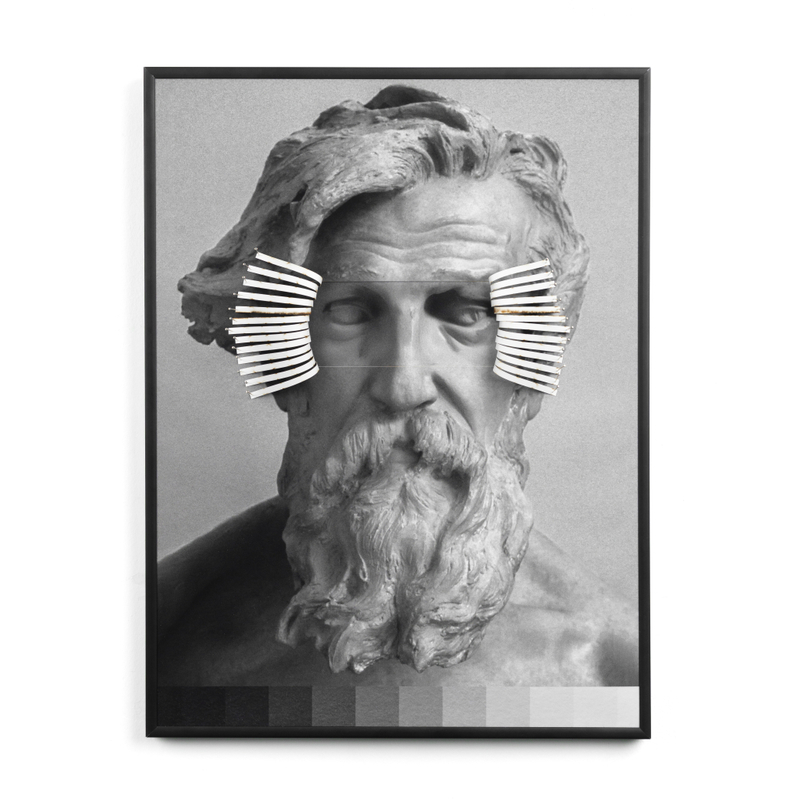

陈一丁,《见侧面之图》,2025年。艺术微喷,40 × 50 厘米。图片由艺术家提供。

-

邹洋 & 韩笑,《山歌远行 I》,2025年。C型冲印,72 × 90厘米。图片由艺术家提供。

-

李卓恒,《夜间所开的花 III》,2024年。艺术微喷,100 × 100厘米。图片由艺术家提供。

-

张达慎,《岂曰无衣》,2025年。艺术微喷,225 × 300厘米。图片由艺术家提供。

-

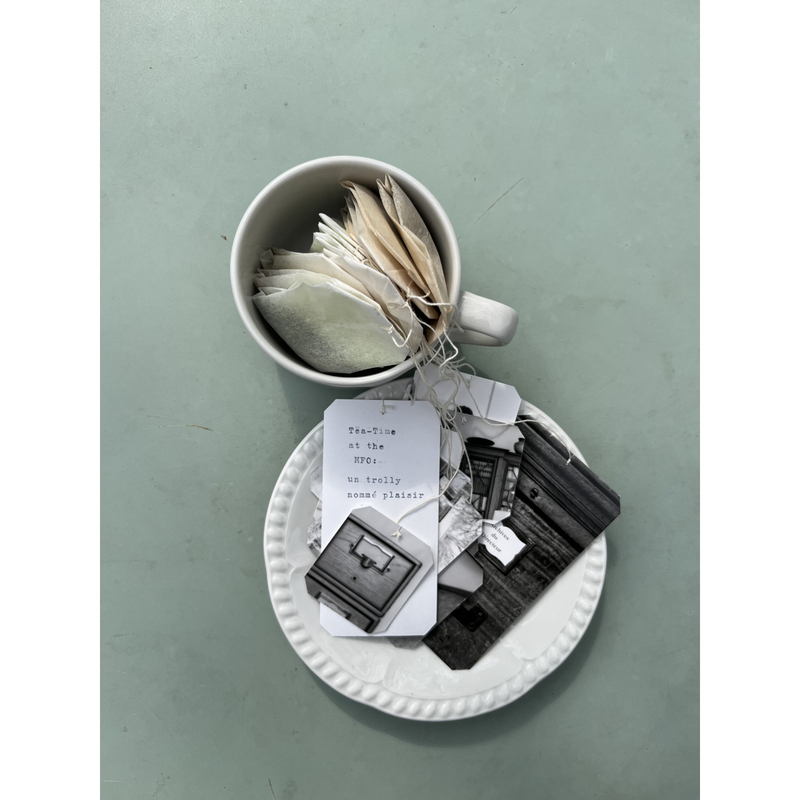

叶冰,《茶歇》,2023年。茶包,图像印于标签,纤维纸基银盐,5 × 5 × 10厘米。图片由艺术家提供。

-

潘奕含,《世界于微距》,2025年。显微镜载玻片,5 × 10 厘米。图片由艺术家提供。